上條医師の母校、都留高校の「ライフプランニング講座」での講義、第2弾です。

上條医師が目指す在宅医療の在り方を、高校3年生にお話ししました。 高校3年生では、まだ「死」が身近でないかもしれません。でも、人間は死とは無縁にはなれません。どんな形にせよいつか必ず関わらざるを得ないものです。

だからこそ、在宅医である上條医師が、死というものをどんなふうにとらえ、何をしていきたいのか、伝えようとしています。

孫と猫に囲まれて穏やかに旅立った男性

実際に私が看取った、胃がんに罹っていた82歳の男性のケースです。

上野原の山奥に夫婦二人暮らし。猫を4匹飼っていると話していましたが、実際は玄関が開けっ放しで猫が自由に行き来していて、何匹いるか分からない状態でした。

ある3月、急に食欲がなくなって受診して、末期の胃がんであることがわかりました。重度の貧血で輸血を繰り返しましたが、どんどん衰弱していきました。 主治医は「病院でこれ以上できることはない」と話し、本人も死期が近いことを悟り、「家に帰りたい」と強く希望しました。 でも子供たちは、「まだできることがあるはずだ。なんとかしてくれ」と医者に訴えました。

そうしている間にも衰弱が進み、本人は塞ぎこむようになっていきました。 家族は、まだなにかの治療をして欲しいと望んでいましたが、本人の思いを無視できず、4月に退院を決めました。

家に帰ると男性の表情が一変しました。にこやかな、穏やかな顔を見せるようになったのです。実は、病院では夜眠れず、転落防止のためにベッドに拘束されていました。でも、家ではかわいがっていた猫が迎えてくれ、猫の重みが暖かくて心地よく、良い眠りにつくことができるようになったのでした。大好きな孫とも毎日顔を合わせることもできます。

しかし、ご家族の心の中にはあきらめきれない気持ちが残っていました。そこで、大きな病院へセカンドオピニオンを求め相談に行きました。その結果、やはり出来る治療はありませんでした。そのプロセスを経て、家族は一致団結しました。

本人は徐々に食欲がなくなって、眠っている時間が増えてきました。やがて時々顔をしかめるようになりました。それが痛い・苦しいという意思表示だと気がつき、かわるがわる家族が手足をさすってあげると落ち着きます。水が取れなくなると、猫が足元から離れなくなりました。その翌日未明、男性は家族に見守られて旅立ちました。

家族は、「病院でやることがないと見捨てられた」と感じていましたが、本人は、家で可愛い孫と猫に囲まれて嬉しかったと思います。最終的には、ご家族もセカンドオピニオンすることで気持ちが整理でき、患者さんに寄り添って旅立ちを見守ることができました。

病気と共存する時間を支える在宅医療

在宅医療は、このように最期を迎えるまでの時間に寄り添うことができます。

病院も在宅も、どちらも同じように医学的な知識や技術は必要です。ただ病院は、肺炎や骨折といった病気や怪我を治すところです。だから、結果を求められます。そのためにデータを積み重ねたエビデンス、根拠に基づいた医療を行います。

一方、治らないと言われた患者さんの生活を立て直していくのが、在宅医療です。病気と闘うのではなく、共存します。最後は死を迎えますが、大事なのはプロセス、過程です。家族との時間や遺った仕事の整理など、患者さんが大事にしているものを共有するのが在宅医療です。

もちろん、病院の医療にも同じ要素がありますが、在宅医療は、その要素がより濃いと感じています。

EBM:イービーエム。根拠に基づいた医療(evidence-based medicine)の略称。

NBM:エヌビーエム。物語に基づいた医療(narrative-based medicine)の略称。対話を通して得られた患者の物語から患者の抱える問題を探ろうという考え方。

看取りの場は命を知る教育の場

こうした医療を通じて、最近こんなことを思っています。

死は避けられない。誰にでも来る。元には戻らない。 とても悲しいことととらえてしまいがちですが、辛く悲しいだけととらえるより、その中に意味を見出そうとすることができるのではないだろうか。大事なものを見つける最大で最後のチャンスなのかもしれない、と。

死を意識することで生きる意味を知ることができます。それは成長の場となります。支え支えられる人の愛を知る。死を忌まわしいものとして扱わず、当然のものとする。

看取りの場は、命の大切さを知る教育の場なのかもしれないと感じています。

不安な気持ちの支え方

「病気が治らない」と言われたら、この先どうなるのか心配になると思います。痛みが強くなったらどうしよう、死んだらどうなるのだろう、死ぬときは苦しいのだろうか、残された家族はどうなるのだろう…こうした不安は、身体の痛みや苦しみを倍増させます。

家族も、一旦は家で看取ると決めたがこの状況はいつまで続くのだろうか、仕事の休みがとれない、介護休暇を取ったらリストラされるかもしれない、看取ったあと仕事に戻れるのだろうか・・・・など不安を抱えています。配偶者を看取ったあとに、うつになって自殺してしまう家族の方も少なくありません。

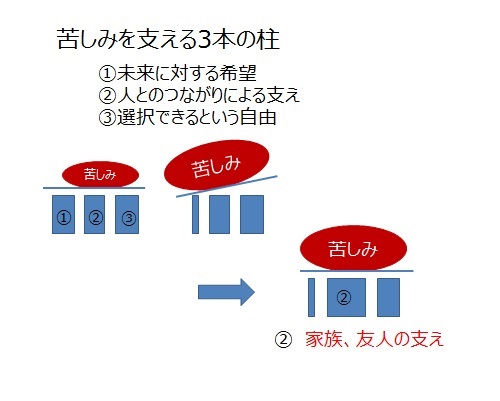

これまでの医療では、そうした不安に対応する術を持っていませんでした。ですが、それらの解決に粘り強く取り組んできた医師たちがいます。 彼らが作った、不安な気持ちを支える3本の柱を紹介します。

「見捨てない」と伝えることが大切

不安な気持ちを支えるための1本目の柱は、未来に対する希望です。たとえば、今試験勉強が辛くても、大学に合格したいと思うから勉強を頑張れるといった、未来に対する期待です。

2本目は、人とのつながりです。辛くてもそばにいてくれる人がいると辛いことも耐えられます。

3本目は、選択できる自由です。仕事が忙しいけれど、スタバで美味しいコーヒーを飲んで元気を出そう、といった、自分で選択できることがその人を支えます。

病気になると、1本目の柱が崩れます。未来に対して希望が持てなくなります。ではその人は支えるにはどうしたらよいのでしょうか。 病気は治らない、未来への希望はない、時間は解決してくれない。 こんなとき「病気は治るから、大丈夫」という言葉では、不安は取り除けません。 でも、病気であっても好きなものを食べる自由が残されていたら、3本目の柱である選択の自由が支えられます。 それ以上に大事なのが、2本目の柱です。「決してあなたを見捨てない」と伝えることです。

寄り添うだけでいい

見捨てないとはどうすることでしょうか。

そのやり方がわからないと、そばにも行けなくなってしまいます。そうして足が遠のいてしまうと、苦しみは倍増します。 どう言葉をかけたらいいか、わからないときもあります。

もし、彼女に振られて泣いている友達がいたら、なんて声をかけますか?

「振られたくらいで泣くなよ」でしょうか。「女の子はほかにもいるよ」でしょうか。

こんなとき、気の利いた言葉でなくていいのです。そっと手を取って寄り添い、相手の言葉に耳を傾ければいいのです。 ときには、相手が言った言葉の語尾を繰り返すだけでもいいのです。 「俺は振られて辛いんだよ」。 「そうか、辛いのか」。

そうすると、こいつは俺のことを分かってくれている、仲間がいると感じてもらえるのです。

憶えておいてほしいことを伝える「ディグニティ・セラピー」

患者さんの思いに寄り添う1つの方法として、「ディグニティ・セラピー」という手法を用いることもあります。がんの末期にある患者さんたちに、これまでの人生を振り返り、自分にとって最も大切なことを明らかにしたり、周りの人々に一番憶えておいてほしいものについて話したりする機会を提供するものです。

患者さんが、自分のそばにいる人に伝えたい事を我々がキャッチして、文章にして、本人に読み上げてもらいます。

去年、この「ディグニティ・セラピー」を行った方は、どんな人にも分け隔てなく接してきたことを誇りに思い、「誠を尽くせば天に通じる」という言葉を家族に残しました。

そして妻に対して、最後に伝えたいのは「ありがとう」の言葉だと話しました。

ヒーローになりたい

臨終の場は、本来辛く悲しいものです。でも、こうしたプロセスを経ることで、「ありがとう」を伝えられる時として感じてもらえるようになるのです。

私は、在宅医療を通じて、そうした時間、場所を提供していきたいと思っています。

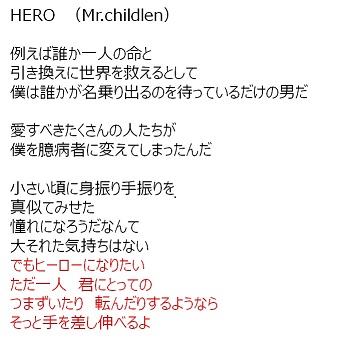

Mr. Childrenの唄の一節で、「例えば誰か一人の命と引き換えに世界を救えるとしても、僕は誰かが名乗り出るのを待っているだけの男だ。でも、ヒーローになりたい。ただ一人、君にとっての、つまづいたり転んだりするようならそっと手を差し伸べる」という歌詞があります。

このようになりたいと願っています。

上野原発・医療が地域にできること

上野原発・医療が地域にできること